ヴァーツラフ・ターリッヒ指揮チェコフィルハーモニー管弦楽団

録音:1954年

(Nippon Columbia HR1048,A面)

レオシュ・ヤナーチェクが1918年に作曲した管弦楽曲”管弦楽のためのラプソディ「隊長ブーリバ」”は,ニコライ・ゴーゴリの小説「隊長ブーリバ」に基づく標題音楽です。この曲は3曲より成り立ち,その題名と内容は以下の通りです。

第1曲:アンドレイの死

コサックの首領タラス・ブーリバの次男アンドレイは,敵のポーランド人の将軍令嬢と恋に落ちる。アンドレイはポーランド軍に加担するが,自分の寝返りを知った父親と戦うが,投降し,父親により殺される。

第2曲:オスタップの死

タラス・ブーリバの長男は,弟アンドレイの死に悲嘆に暮れているうちに,戦場でポーランド軍の捕虜となり,ワルシャワに連行され,拷問の末に処刑される。タラス・ブーリバは変装してワルシャワに潜入するが,息子の最期を目の当たりにし,自分の居場所を忘れて息子に向かって呼び掛けてしまう。

第3曲:タラス・ブーリバの予言と死

コサック軍は,オスタップの仇討ちのために死に物狂いでポーランド中で転戦する。とうとうタラス・ブーリバがドニエプル河畔で捕らえられるが,ポーランド軍によって火炙りにされる前に挑発的な予言,すなわち,「コサックがこの世に恐れるものなどあるものか。ロシア人の信仰心がどんなものか思い知る日が来るだろう。ロシアに皇帝が立てば,それを脅かすような力は起こりはしない」と口走る。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound901」中の以下のファイル

全3曲:Janacek_TarasBulba_Talich_Czech_po_1954A.mp3(21.1MB)

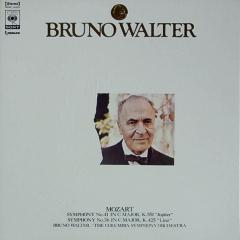

ブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団

録音:1958年

(Nippon Columbia OS491,A面・B面)

「ブルーノ・ワルター指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団」によるSPレコード「ベートーベン:交響曲第6番」(録音:1936年)と言えば,SP時代は名盤とされ,現在ではその復刻CDが発売されています。その後,モノラル録音LP時代となり,フィラデルフィア管弦楽団を指揮した同曲のLP(録音:1946年)が発売されましたが,こちらはあまり評判にはなりませんでした。そして,ステレオ録音時代にワルターの録音のために作られたコロンビア交響楽団を指揮した同曲のLPが発売され,こちらは鮮明なステレオ録音のこともあり,長い間,「名盤」として君臨しました。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound922」中の以下のファイル

第1〜第5楽章:Beethoven_Symphony_No6_Walter_Columbia_so_1958A_B.mp3(37.5MB)

これはステレオ録音です。

トマス・ビーチャム指揮ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団,John McCarthy指揮Royal Philharmonie Chorus,Jennifer Vyvyan(S), Monica Sinclair(A), Jon Vickers(T), Giorgio Tozzi(Bs)

録音:1959年

(RVC RGC1058/60)

「Georg Friedrich Handel」は日本ではドイツ人作曲家と教えられていますが,実際はドイツ生まれで英国に帰化した作曲家です。すなわち,ドイツ人ではなく,英国人と言う訳で,ヘンリー・パーセルと共に,英国の偉大な作曲家の1人です。ですから,本当は「ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル」ではなく,「ジョージ・フリデリック・ハンデル」と言うのが正しいと思いますが,一応,慣用的にヘンデルとしておきます。

このヘンデルはイタリア歌劇(当然,歌詞はイタリア語です。当時,字幕スーパーなんてなかったでしょうから,観ている人達,もしかして,話の内容はあまりわからなかったのかもしれませんね)の作曲家として名を馳せ,それが廃れてからは,英語で書かれた歌詞に音楽を付けた劇場用のオラトリオの作曲家となりました。

このヘンデルのオラトリオの代表作が「救世主」ですが,当時の慣習に従い,演奏される場所毎と言うか,劇場毎に,色々と修正を加えたようで,少なくとも10種類の版があるようです。すなわち,(1)初演より前の初稿(1741),(2)ダブリンでの初演時の版(1742),(3)ロンドンのコヴェントガーデンで演奏された版(1743),(4)ロンドンのコヴェントガーデンで演奏された版(1745),(5)ロンドンのコヴェントガーデンで演奏された版(1749),(6)ロンドンのコヴェントガーデン(捨子養育院という説もあり)で演奏された版(1750),(7)ロンドンの捨子養育院で演奏された版(1754),(8)ロンドンの捨子養育院で演奏された版(1959),(9)ダブリンで演奏された版(1761),(10)ヘンデルの指揮用の総譜による版 があるのだそうです。これは,演奏するオーケストラの編成や規模,歌手達の希望等により,ヘンデルが色々と変更したためだと思います。また,ヘンデルの死後に演奏される際にも修正が加えられ,その最も有名なものがモーツアルトによって行われたもので,勿論,それも,当時のオーケストラや歌手に合わせて行われたと思います。すなわち,当時の作曲家は非常に柔軟な考えを持っていたと言う 訳です(それに比べれば,現代の所謂,オリジナル楽器の演奏者や指揮者達の頭が固いことといったら!)。

そして,今から50年程前にそれを行ったのは,指揮者・作曲家「ユージン・エインズレー・グーセンス」によるもので,これは「ヘンデルが現代オーケストラで作曲したら」と言うコンセプトで行われました。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound909」中の以下のファイル

A面:Handel_Messiah_01_01-08_Beecham_Royal_po_1959A.mp3(24.1MB):Part 1 Overture, Part 1 Verses 2-8

B面:Handel_Messiah_01_09-16_Beecham_Royal_po_1959B.mp3(24.6MB):Part 1 Verses 9-12, Pastoral Symphony, Part 1 Verses 14-16

C面:Handel_Messiah_01_17-21_Beecham_Royal_po_1959C.mp3(15.3MB):Part1 Verses 17-21, Part 2 Verses 22-23

D面:Handel_Messiah_02_22-33_Beecham_Royal_po_1959CD.mp3(31.7MB):Part 2 Verses 24-33, Part 2 Verses 38

E面:Handel_Messiah_02_34-44_Beecham_Royal_po_1959DEF.mp3(21.0MB):Part 2 Verses 39-44, Part 3 Verses 45-48

F面:Handel_Messiah_03_45-53_Beecham_Royal_po_1959EF.mp3(30.1MB):Part 3 Verses 53, Appendix: Part 2 Verses 34-37, Verses Part 3 49-52

なお,「救世主」の歌詞の英和対訳ですが,インターネット上の「Yamagishi」氏によるページ,「オペラ対訳プロジェクト」をご覧下さい。また,これはステレオ録音です。

ブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団

録音:1958年

(Nippon Columbia OS491,A面)

「モーツアルト:セレナード第13番」は「アイネ・クライネ・ナハトムジーク(Eine kleine Nachtmusik)」,すなわち,「小さな夜の曲」と言う意味で,以前は「小夜曲」とも呼ばれていました。第二次世界大戦前のSP時代にこの曲の名盤と言われていたのが「ブルーノ・ワルター指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団」による録音でしたが,その後,ワルターはモノラルLP時代及びステレオLP時代に各々1回づつ,正規録音を残し,後者は長い間名盤と言われていました。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound923」中の以下のファイル

第1〜第4楽章:Mozart_Serenade_No13_Walter_Columbia_so_1958A.mp3(14.4MB)

なお,これはステレオ録音です。

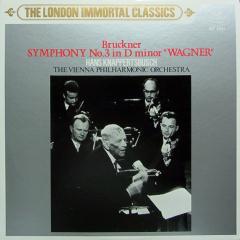

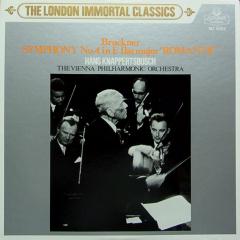

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

録音:1954年

(King Record MZ5091,A面・B面)

「ブルックナー:交響曲第3番」の初稿はワーグナーに献呈されたことから,「ワーグナー」との綽名がついていますが,実はこの初稿にはワーグナーの楽劇からのメロディの引用が,以下に代表例を示すように多数ありました。

(1)第1楽章

楽劇「ニュルンベルクの名歌手」より「朝はバラ色に輝いて(ヴァルターの栄冠の歌)」

楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「こうして私たちは死んだのです」

楽劇「ワルキューレ」より「眠り」のモチーフ

(2)第2楽章

楽劇「トリスタンとイゾルデ」より第1幕「前奏曲」

歌劇「タンホイザー」より「巡礼の合唱」

楽劇「ワルキューレ」より「眠り」のモチーフ

(3)第4楽章

楽劇「ニュルンベルクの名歌手」より「朝はバラ色に輝いて(ヴァルターの栄冠の歌)」

しかしながら,その後の改訂により,これらの引用は全てと言ってよい程削除されてしまい,ワーグナーは単に献呈者の名前だけになってしまい,内容的な意味は無くなってしまいました。加えて,引用が無くなったことより,曲の面白さも半減してしまいました。と言うことで,第3稿(1889年稿)を元に1890年に出版された楽譜「ブルックナー:交響曲第3番(改訂版)」です。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound926」中の以下のファイル

第1・第2楽章:Bruckner_Symphony_No3_Knappertsbusch_Vienna_po_1954A.mp3(25.4MB)

第3・第4楽章:Bruckner_Symphony_No3_Knappertsbusch_Vienna_po_1954B.mp3(23.8MB)

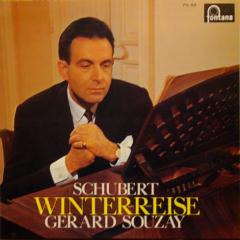

ジェラール・スゼー(Br),ダルトン・ボードウィン(pf)

録音:1962年

(Nihon Phonogram FG-92,A面・B面)

シューベルトの3大歌曲集と言えば,(1)歌曲集「美しき水車小屋の娘」,(2)歌曲集「冬の旅」,そして,(3)歌曲集「白鳥の歌」ですが,全曲の初録音は(1)1909年,(2)(3)1927年 となぜか,(1)のみが突出して早いです。もしかして,当時は(1)の人気が高かったのでしょうか。しかしながら,現在は(2)が最も人気が高いと思います。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound930」中の以下のファイル

第01曲〜第10曲:Schubert_WinterReise_Souzay_Baldwin_1962A.mp3(31.9MB)

第11曲〜第24曲:Schubert_WinterReise_Souzay_Baldwin_1962B.mp3(35.7MB)

なお,これはステレオ録音です。

ドイツ語の歌詞の和訳ですが,神崎昭伍氏による日本語訳詞が「木川田誠氏のページ」,藤井宏行氏による日本語訳が「梅丘歌曲会館」にあります。

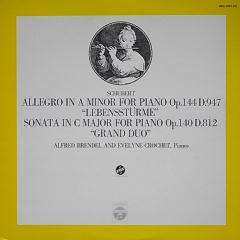

アルフレート・ブレンデル(pf),イヴリーン・クロシェ(pf)

録音:1962年

(Nippon Columbia HRS1507,A面・B面)

フランツ・シューベルトは「4手のためのピアノ曲」,すなわち,「ピアノ連弾」の曲を30曲程残していますが,その中で最大規模のものと言えば,”ピアノソナタ ハ長調「大二重奏曲」”が上げられると思います。これは全4楽章で,演奏時間は35分程かかる大曲で,その規模の大きさから,シューマンは交響的な作品であると評価し,シューベルト作品に親しんでいたバイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムは,1855年にこの作品を「シューベルト:ガスタイン交響曲 ハ長調」として,オーケストラ編曲しているほどです。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound934」中の以下のファイル

第1〜第4楽章:Schubert_Sonata_in_C_major_Grand_Duo_Brendel_Crochet_1962A_B.mp3(33.4MB)

なお,これはステレオ録音です。

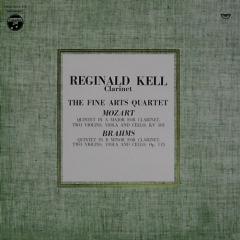

レジナルド・ケル(cl),ファイン・アーツ弦楽四重奏団

録音:1951年

(Nippon Columbia HRS1004,A面)

「モーツアルト:クラリネット五重奏曲イ長調」は,1789年に友人のアントン・シュタートラーのために作曲されたものですが,実際はクラリネットのためではなく「Bass-klarinet」,すなわち,現在の「バセットクラリネット」のために作曲されたものなのだそうです。そして,,現在一般に使用されている楽譜は,1802年に通常のクラリネット用に編曲されたもので,自筆譜は協奏曲同様に現在紛失しているそうです。すなわち,現在,普通に演奏されているものは,当初のものと音色や音の高さが異なっていた訳ですね。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound916」中の以下のファイル

第1〜第4楽章:Mozart_ClarinetQuintet_Kell_FineArtSQ_1951A.mp3(27.8MB)

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

録音:1955年

(King Record MZ5092)

「ブルックナー:交響曲第4番」は1874年に完成しましたが,初演を依頼したウィーンフィルハーモニー管弦楽団より「第1楽章は演奏に値するが,残りは値しない」との回答があったことより,1878年から1880年に大幅改訂が行われ,1881年にハンス・リヒター指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団により初演が行われました。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound925」中の以下のファイル

第1・第2楽章:Bruckner_Symphony_No4_Knappertsbusch_Vienna_po_1955A(29.5MB)

第3・第4楽章:Bruckner_Symphony_No4_Knappertsbusch_Vienna_po_1955B(25.0MB

ブルーノ・ワルター指揮コロンビア交響楽団

録音:1960年

(CBS SONY SONC10459,B面)

第二次世界大戦後にワルター指揮で録音されたLPの大部分は「日本コロンビア(株)」より発売されていましたが,1967年か1968年には全て廃盤となり,1968年より新たに設立された「CBSソニーレコード(株)」より発売されるようになりました。その際,ノイマンのSX-68カッティング・ヘッドを使用して,新たにカッティングしたものであることが,セールスポイントでした。しかしながら,実際は,日本コロンビアから譲られた古い録音テープ,それも使いすぎて,スカスカになってしまったものを元に,カッティングしたものだったのだそうです。

<mp3ファイル>

「Google Drive」中の「sound918」中の以下のファイル

第1〜第4楽章:Mozart_Symphony_No36_Walter_Columbia_so_1960B.mp3(25.0MB)

なお,これはステレオ録音です。